🪞浅论“自性”:找到那个最真实的自己

这些年,我在精神修炼的路上独自摸索,跌跌撞撞地前行。不是追求什么高深法门,而是渴望在生活的纷扰中,找到一份内在的安定与清明。

在一次次的觉察与静默中,我开始对“自性”这个词,有了些许体悟。它不再只是佛经里遥远的术语,而是我日常生活中不断回归的方向。

于是写下这三篇小文,题为《自性三部曲》:

- 第一篇,试图理解“自性”是什么;

- 第二篇,探索如何在日常生活中见到它;

- 第三篇,则是当我们偶尔触碰到它,又该如何守住那份清明。

这些文字不是教导,更不是结论,只是作为我此刻理解的一个小小注脚。未来或许还会继续更新,因为,真正的修行,从来不是一篇文章的事,而是一生的练习。

愿你我都能在自己的步伐中,找到回家的路。🌿

(●'◡'●)(●'◡'●)

《自性三部曲》之一:

🪞浅论“自性”:找到那个最真实的自己

我们每个人都曾在某些时刻,静静地问自己:“我是谁?”

这个“我”,到底是指什么?是身体?是名字?是我的记忆?是我的性格?还是我的想法?

在佛教禅宗里,有一个重要的概念,叫做“自性”。这不是复杂的宗教术语,而是每一个人都可以理解、甚至亲身体验到的内在真实。

🌱 什么是“自性”?

自性,就是你心中最本来、最清净、最不变的部分。

它不是你一闪而过的情绪,不是今天高兴明天烦恼的那颗“心”,而是:

- 你在烦恼时,知道自己在烦恼;

- 你在思考时,知道自己在思考;

- 你安静地坐着,什么都不做,但还是“知道自己存在”。

那个默默“觉察着一切”的你,就是自性。

我们从出生就带着它,但因为太忙于应对生活、追求外在的东西,慢慢忘了它的存在。

☁️ 为什么我们感受不到“自性”?

因为我们的注意力,大多数时候都被“妄念”遮住了。

什么是妄念?

妄念,就是那些不真实、起起落落的念头,比如:

- “我一定要成功,否则就没价值”;

- “别人怎么想我?”;

- “我一定得控制一切”;

- 各种担心、后悔、贪求、执着……

这些像灰尘一样盖住了镜子,让我们看不到原本清澈的“自性”。

🪷 佛教的说法:人人都有“佛性”

六祖慧能说:

“一切众生,皆有佛性。”

“佛性”就是“自性”。

也就是说,每个人的内心深处,都有清净、慈悲、智慧的一面,只是被烦恼和执着盖住了。

你不用成为圣人才能拥有它,它本来就一直在你心里,只是你忘了它的存在。

✨ 怎么“见自性”?怎么找到最真实的自己?

这不靠拜佛、也不靠念很多经,而是:

- 安静下来,观察自己的心;

- 看到那些起伏的念头,不跟着跑;

- 慢慢地,你会感到有一个“知道自己在想”的觉察力;

- 那就是你的“本来面目”——你的自性。

你不用改变自己,只要放下多余的执着,就会慢慢接近它。

🧘♀️ “见自性”是不是就等于“成佛”?

在禅宗里,是的。

“成佛”并不是变成一个有神通的圣人,而是:

- 不再被念头牵着跑;

- 不再被过去或未来困扰;

- 活在当下;

- 内心安定、清明、慈悲。

这就是“成佛”真正的意义。

不是死后去天堂,而是活在当下,也可以像佛一样,清明而自在。

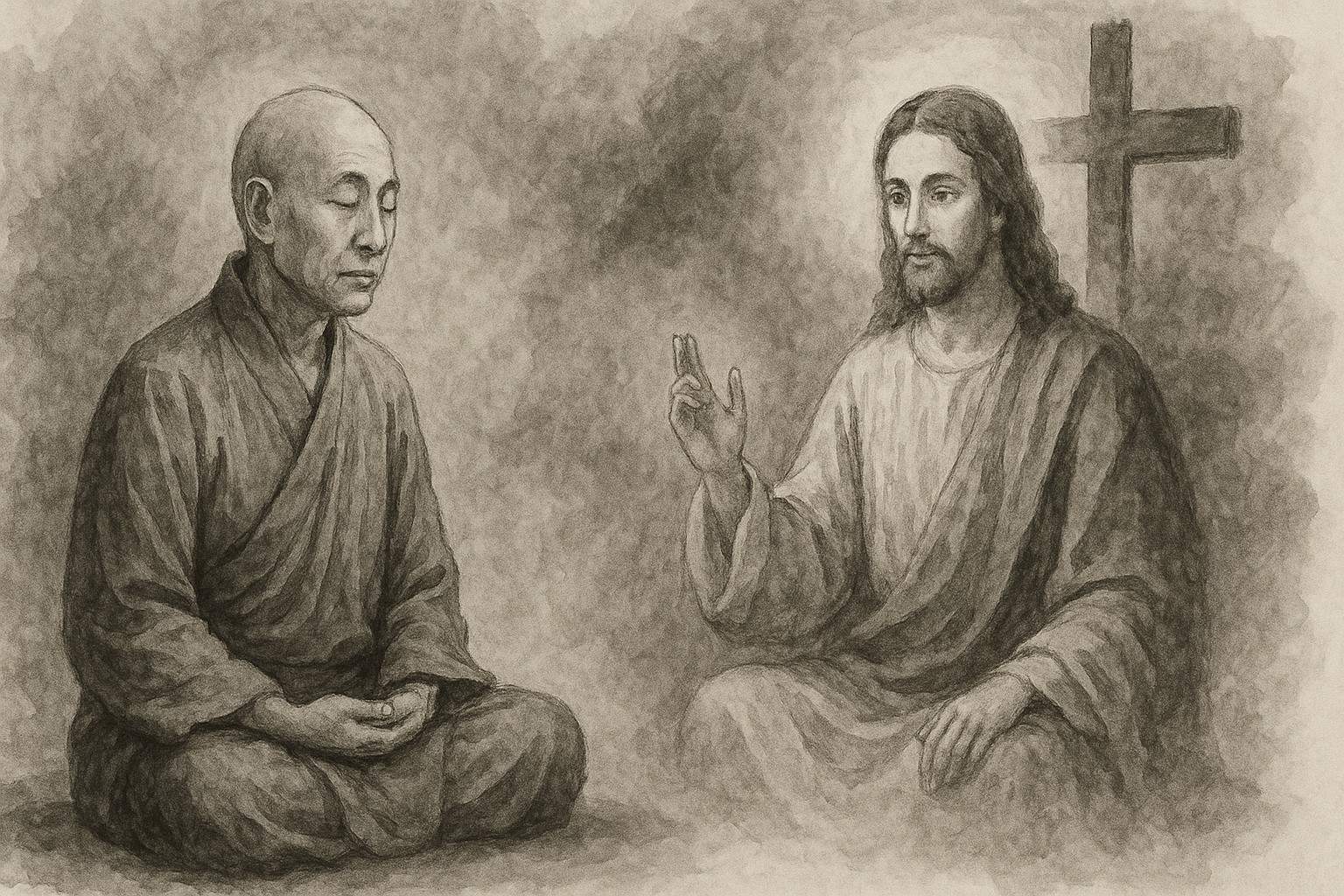

🕊️ 自性不是神,但胜过神

在基督教中,我们相信有一位唯一的神,靠信仰才能得救,死后去天堂。

而禅宗告诉我们:神不在外面,而就在你内心最深处。

不是求别人来救你,而是你本来就具足光明,只是暂时忘记了。

找到你的“自性”,你就找回了你自己最深的力量。

🌄 结语:越简单,越接近真实

有时候我们拼命追求名利、关系、外在认可,其实是因为我们迷失了那个最本真的“我”。

自性不在别处,就在你安静下来的那一刻,在你不再评判自己与他人、只是如实地活着的那一刻。

你不需要变成更好的人,你只是需要回到最真实的你。