东部旅游追忆 -5

8月24日,再见波士顿

早安,波士顿!

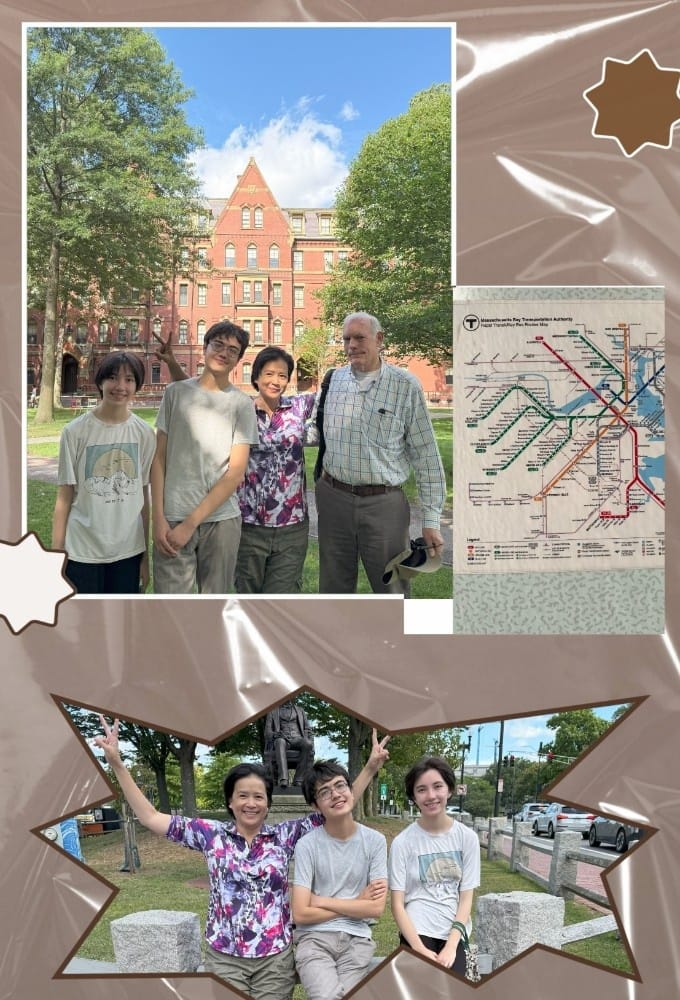

这座城市的地铁图,早已深刻在我记忆里。红线、绿线、橙线,曾是我通勤的轨迹,也是我青春与奋斗的坐标。波士顿很美,我依旧迷恋。与纽约的喧嚣高压相比,这里的节奏舒缓如诗;坐地铁是一种从容的享受,没有纽约的紧张与刺激。车厢里,人们安静阅读、轻声交谈,连报站声都带着新英格兰特有的克制与优雅。

清晨,我们走进哈佛校园。没有门卫,也没有围栏,只有敞开的草坪、古老的砖墙和自由穿行的访客。这让我想起去年与宝麟参观斯坦福——同样开放、同样包容,学术的殿堂不设门槛,知识向所有人敞开怀抱;同样校园里不时飘来的中文交谈声,让我感觉世界在这一刻缩小,东西方文化在常春藤的树影下悄然交汇。

接着,我们走进MIT博物馆。我们家旅行的习惯是“逢博物馆必踩”,MIT自然不能错过。对Laird和孩子们来说,这里就是科技的游乐场——机械臂、机器人、全息投影、互动装置,他们玩得兴致盎然。而我,常常是好奇却不知所以,只能追问一句:“你们看懂了吗?”宝麒在神经科学、基因编辑与脑科学展区久久驻足。我笑着对她说:“如果你将来能攻克‘失眠’这个魔咒,那是对妈妈最好的馈赠。” 我深信:科学的力量,有可能重塑人类对生命的理解。展馆一角,我还看到一位中国学者的作品——提出“人与病毒共生”的思路,令人耳目一新,也让我重新思考健康、疾病与生命韧性之间的微妙关系。

其实,我对这一角之地无比熟悉。三年间,我几乎每天都出入Kendall/MIT地铁站。那时的我,以为自己找到了理想的归属——一份可以终生学习与服务的工作,地点绝佳,毗邻世界科技的心脏。我以为,那就是我人生的锚点。然而,命运的河流悄然改道。如今,我只能以游客的身份重游故地。走过熟悉的地铁闸机,路过当年常去的甜点店,心里泛起一丝温柔的惆怅,却也渐渐释然:人生的轨迹从不曾白走,它总会在某处,以某种方式,给予你回响。那些经历,早已融进我的生命,成为我今天能坦然微笑的底气。

出博物馆时,阳光正好。我们沿着查尔斯河畔缓缓散步。河水波光粼粼,对岸是波士顿的天际线,帆船点点,画一般的景象。我忽然驻足——找到了!那张长椅,就是当年Laird第一次从中部飞来与我约会时,我们面对寒风并肩而坐的地方。那时的我们,何曾想到二十多年后,会带着两个孩子重返此地?坐在长椅上,我回望自己的人生:如何一步步走到波士顿这个世界文化与科技交汇的中心?又如何在辗转之后,于中部广袤的平原扎根十余年?此刻,再次坐在这里,身边有丈夫与儿女,我心中涌起的,不是遗憾,而是感到一种沉静的圆满——生命用自己的方式,完成了闭环。

午后,孩子们兴致勃勃要去参观波士顿艺术博物馆(MFA)。我鼓起勇气告诉他们:“其实,我并不太喜欢逛博物馆。空气闷,人又多,走久了脚也疼。我更愿意在家里,通过纪录片与教育影片,安静地了解历史与文化。”孩子们听后,便自己前往,而我想去唐人街走走。Laird固执地选择陪我,为了表达诚意,还跟我进了一个地下茶室,学着点了一杯珍珠奶茶。在这华人茶室中,他显得格外显眼。

唐人街已与记忆中的模样不同——街区缩小了,老铺少了,高楼林立。想起当年参加社区会议时,大家争论“唐人街的未来”——是守护文化血脉,还是向资本妥协?那场争论仿佛仍在耳边。对我而言,唐人街不仅仅是食物与装饰,它是漂泊者的港湾,是移民抱团取暖的家园,是华人在异乡扎根、奋斗的见证。这里,有着我对青春、孤独与归属的记忆。

最后,我们回到Boston Common,在百年老树下乘凉。孩子们从MFA发来照片,兴奋地展示莫奈与梵高的作品;Laird靠在长椅上,奶茶喝尽,笑意犹在。我闭上眼,听树叶沙沙、孩童嬉笑、鸽子扑翅——这是波士顿最温柔的余韵。

再见了,Boston Common!

再见了,波士顿!

这座城市给予我的记忆,不仅有学术的厚重、科技的锋芒,更有生活的烟火与爱情的温度。它见证过我的孤独与奋斗,也包容了我今日的回望与释怀。此行的脚步还会继续向前,但我知道:无论走得多远,在我灵魂的地图上,波士顿永远是一个温暖而明亮的坐标。