当我遇见童年的自己

在我童年的年代,拍照仍是一件颇为奢侈的事。那时大多数中国人生活拮据,社会节奏和观念也与今天不同:人们总觉得,只有在重要时刻才值得“留下影像”。日常是流动的;而照片,则是一种被凝固下来的仪式。

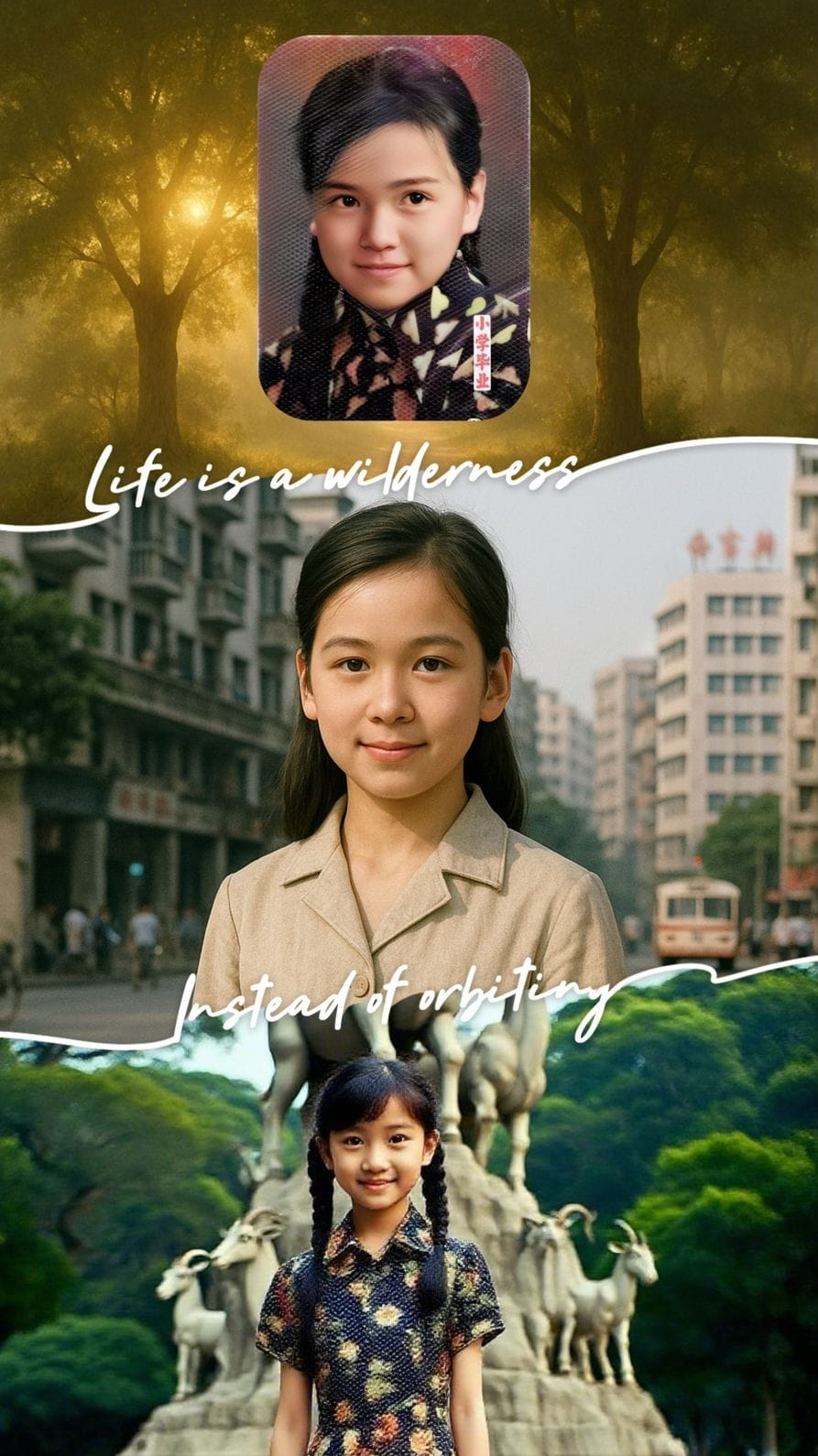

即便我生活在广州这样的大城市,孩子们通常也只有在小学毕业时才有机会照一张小一寸的证件照。那主要是为了毕业证所需,算不上纪念,更谈不上“记录成长”。衣服最好是素净的,反正也没有什么特别好的衣服;头发要整齐,表情则必须“端正”——笑,是不合适的。但我好像打破了那个时代的框框,我的照片被同学们称为“唯一会笑的”。

这是我1980年小学毕业时拍下的照片,是我人生中第一张真正意义上的“个人肖像”。它只是一张小一寸的证件照,我拿去用AI上色,再生成几幅风格相近的复原图像,并把这些“穿越而来”的照片合成成一段纪念视频时,心中忽然泛起一股难以言喻的温柔。

那一刻,我仿佛穿过时间的走廊,与那个扎着麻花辫、眼神羞涩却藏着憧憬的小女孩重逢了。

我还记得1980年的某一天,我在《广州日报》上看到一则消息,说电影《三家巷》正在海选演员,其中有一个角色,是一个名叫陈文婷的小女孩。

我不知怎的,心里忽然一跳:

“这不就是我吗?年龄刚好,气质也合适。”

我那时天天听广播小说,听过欧阳山的这部作品,对书中描绘的民国时期生活和广州的民俗风情非常感兴趣。我又偷偷对着镜子中的自己比照,越看越觉得相似。我甚至幻想:如果有谁能发现我,说一句“你去试试吧”,那该多好啊!

可是我明白,这种念头在当时的社会氛围中是不被鼓励的。如果告诉父母,他们一定会说“不要胡思乱想”;告诉同学,只怕会被当作笑话传开。于是,我什么也没说。

多年以后,当我重新审视那张照片,竟真觉得当年的我,确实拥有出演“陈文婷”的潜质——眼神里那种澄澈并不是野心,而是一种未经世故污染的纯粹期待。

原来,那个孩子,从那么早就已经有梦想了。

她也许不知道什么是“表演”,但她知道“想被看见”。

她也许不懂“成名”,但她知道“想被理解”。

而现在的我,年过半百,却忽然特别想为她说一句话:

“你没有讲出来的梦,我听见了;你没有走出的那一步,我记得。”

因为她就是我。

那个曾经悄悄做梦的小姑娘,今天依然在做梦。

只是如今,我终于可以大胆地说出口:

我还是有很多梦想!